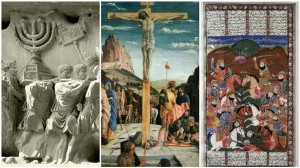

Dans le milieu universitaire, l’obsession du voile et des menus de cantine font bondir une majorité de chercheurs. (Photo Christophe Maout)

On la voit dans les côtelettes de porc servies à la cantine. On va la chercher dans les cheveux des puéricultrices de crèches et des étudiantes de fac. «La laïcité est récemment devenue la quatrième valeur de la devise républicaine française», note Valentine Zuber, historienne. Problème : alors que, depuis les attentats de janvier, les dirigeants politiques, à droite bien sûr mais aussi à gauche, ont convoqué la laïcité pour sceller l’union nationale, personne ne s’entend en réalité sur ce qu’elle signifie. Ce mot devenu parapluie, mécompris, distordu, et parfois instrumentalisé, abrite désormais des versions opposées. Laïcité libérale ou extensive ? Pour les partisans de la première, l’Etat doit être neutre et se borner à organiser la coexistence des convictions de chacun. Pour les seconds, les citoyens doivent aussi accepter de devenir un peu plus neutres dans l’espace public. Les premiers mettent au-dessus la libre expression individuelle et donc des croyances ; les seconds privilégient une cohésion nationale qui nécessiterait de lisser les différences culturelles ou cultuelles.

Qu’en disent les universitaires qui travaillent, précisément, sur la laïcité ? Que nous apprennent-ils sur ce mot polyphonique ? Premier constat : dans le milieu universitaire, l’obsession du voile et des menus à la cantine, brandie par Nicolas Sarkozy pendant la campagne des départementales, et plus largement le besoin de refonder la laïcité dans un sens plus restrictif, font bondir une majorité de chercheurs. Ceux-là dénoncent un dangereux dévoiement du concept par la classe politique. «Ces discriminations légales [envers les femmes voilées, ndlr] sont en train de construire un régime juridique d’exception, qui bafoue le droit à l’éducation et le droit au travail», écrivaient ainsi Marielle Debos, Abdellali Hajjat, Stéphanie Hennette Vauchez dans Libération (édition du 11 mars).

«Demande sociale». Dans les années 70, à l’université, la laïcité n’est même pas un sujet de débat ou de recherche. Ou alors historique. «A la fac de droit, on nous enseignait bien quelques arrêts anciens, mais pour tous, les choses étaient claires, simples, tranchées», raconte Patrice Rolland, juriste. C’est un fait divers qui va rendre le mot explosif. En septembre 1989, trois gamines d’un collège de Creil (Oise) veulent garder leur voile en cours. Le proviseur s’y oppose. L’histoire de Fatima, Leïla et Samira devient affaire d’Etat. Le ministre de l’Education, Lionel Jospin, estime que la scolarité des jeunes filles doit primer, que l’école ne peut les exclure. En novembre, Elisabeth Badinter, Régis Debray, Alain Finkielkraut, Elisabeth de Fontenay et Catherine Kintzler lui répondent vertement dans le Nouvel Obs : «Monsieur le ministre, l’avenir dira si l’année du Bicentenaire aura vu le Munich de l’école républicaine.» La recherche universitaire se saisit alors de la laïcité. Son approche en est entièrement renouvelée.

«Avec Creil, l’Etat s’est rendu compte que la religion devenait plus visible dans l’espace public. Il existait une demande sociale et il fallait l’étudier avec recul», témoigne Valentine Zuber (1). Une chaire d’histoire et de sociologie de la laïcité est fondée en 1991 à l’Ecole pratique des hautes études. Puis un laboratoire, le «Groupe sociétés, religions, laïcités», cofinancé par le CNRS et l’EPHE. A leur tête, alors, Jean Baubérot, figure tutélaire de la sociologie de la laïcité. Protestant, ce dernier est, avec le catholique Emile Poulat, décédé en novembre, le père fondateur d’une lecture souple de la loi de 1905. Une pensée que résume Philippe Portier, le remplaçant de Baubérot à la tête du labo : «La laïcité est une forme de reconnaissance du religieux. Elle garantit la liberté de chacun d’exprimer sa foi tant qu’il ne bouleverse pas l’ordre public.» Aujourd’hui, une cinquantaine de sociologues, historiens, juristes ou philosophes travaillent dans le labo, qu’ils soient athées pur jus ou marqués par une culture religieuse. «Ces problématiques ont vite connu un très grand succès», raconte Valentine Zuber, elle-même chercheuse au sein du GSRL.

Sphère privée. A côté de la libérale «école Baubérot», un courant de chercheurs retraçant une analyse postcoloniale de la société s’oppose, à partir des années 2000, lui aussi radicalement à une laïcité restrictive et militante. Ceux-là dénoncent l’islamophobie sous couvert de la loi, la domination de la majorité sur certains groupes ethnoraciaux. «Depuis plus de dix ans, le voile est une question qui n’a fait qu’instrumentaliser à moindres frais les droits des femmes au profit de politiques racistes aux relents paternalistes et colonialistes», écrivaient ainsi des enseignants-chercheurs (dont Nacira Guénif-Souilamas, Marwan Mohammed et Eric Fassin) dans une autre pétition publiée dans Libération le 8 mars, signée depuis par 1 800 universitaires.

Si aujourd’hui la majorité de chercheurs est favorable à cette laïcité «ouverte», le relatif consensus ne doit pas faire oublier l’existence de voix divergentes, d’autres regards. Des philosophes, surtout, cherchent à refonder le concept de laïcité. Comme Catherine Kintzler (2) ou Henri Pena-Ruiz. «Il faut ranimer cette laïcité qui a été offerte en cadeau au Front national, estime la philosophe. La république distingue des espaces privés et publics, organise des respirations, c’est en cela qu’elle est le contraire de l’intégrisme. L’élève aussi a droit à une double vie, hors du regard de ses parents. L’école n’a pas à refléter la société.» Dans cette optique, les particularismes doivent être relégués dans la sphère privée, au nom d’un principe supérieur : le vivre ensemble. Portée par des essayistes et des intellectuels médiatiques, soutenue par «la forteresse enseignante», selon Philippe Portier, la voix de cette laïcité de combat porte davantage dans le débat public.

Catherine Kintzler est philosophe. Ancienne professeure de lycée, aussi. Lors de l’affaire du voile de Creil, c’est elle qui avait cosigné la tribune du «Münich scolaire». Le mois dernier, elle a failli s’étrangler en écoutant François Hollande qui, après les attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher, tentait de fixer un cap à sa laïcité. «Contrairement à ce que dit le président Hollande, qui cite la loi de 1905 à l’envers, la république ne reconnaît pas tous les cultes, elle n’en reconnaît aucun !» reprend-elle. La laïcité est ici un idéal républicain. C’est aussi ce qu’affirmait l’éditorial de Charlie Hebdo des «survivants». En une, le prophète pardonnait tout. A l’intérieur, l’éditorial disait «pas la laïcité positive, pas la laïcité inclusive, pas la laïcité je ne sais quoi, la laïcité point final». «L’article prônait « une laïcité sans qualificatif », commente l’historienne Florence Rochefort (3). Je comprends le mot d’ordre. Mais les chercheurs ne peuvent pas souscrire à cette approche. Il y a sans doute une envie de laïcité dans la société civile aujourd’hui. Mais elle ne peut pas être un catéchisme. Ce que les sciences sociales révèlent, c’est que la laïcité est toujours le résultat d’un rapport de force.» «Le risque, renchérit Philippe Portier, c’est que les pratiques concrètes ne soient analysées que comme des écarts à ce modèle idéal.»

«Livre de tout le monde». Depuis les années 2000, dans les travaux de recherche, la laïcité est croisée avec d’autres thématiques, comme le féminisme, les migrants, les nouveaux courants religieux, la médecine ou la mort… Au sein du GSRL, Florence Rochefort interroge la laïcisation par le prisme du genre. Elle a notamment montré que les militants laïcs de la IIIe République ont finalement trouvé un terrain d’entente avec l’Eglise en sacrifiant les femmes et leur droit de vote. La laïcité n’a pas toujours été le combat féministe que prétendent les pourfendeurs du voile d’aujourd’hui. «Depuis 1900, le pacte laïc s’est chaque fois construit sur des exclusions : les femmes, les homosexuels… Il faudrait éviter que le pacte de réconciliation nationale qu’on voit poindre aujourd’hui se fasse contre les jeunes femmes musulmanes», prévient l’historienne.

Les sciences sociales ont désacralisé la laïcité. Les comparaisons internationales l’ont sortie de son splendide isolement français. «Il existe des laïcités multiples, qui renvoient chacune à différentes manières d’accommoder les relations entre la religion et la politique», précise Philippe Portier. A tel point que des chercheurs étudient aujourd’hui la «laïcité états-unienne». Laïc, ce pays qui fait prêter serment à ses présidents la main sur la bible ? «La République française a fondé son identité sur l’absence de dieu, explique Valentine Zuber. Le contrat politique anglo-saxon se fonde, lui, sur une transcendance : les députés américains jurent sur un livre fermé, le Livre de tout le monde. Un député américain musulman a ainsi prêté serment sur le Coran.» Pour cet Etat beaucoup plus religieux que l’Etat français, le pilier de la laïcité n’est pas la neutralité, mais la séparation entre l’Etat et les cultes – là-bas bien plus étanche qu’ici.

«Pas comprise». Le jour où nous avons interviewé Florence Rochefort, elle allait être auditionnée par les sénateurs. «Je dois dire qu’il est difficile pour nous, chercheurs, de parvenir à faire entendre les nuances que peut revêtir le voile pour une jeune fille, quand les hommes politiques et une partie des féministes ont décidé que le foulard ne pouvait avoir qu’une seule signification : l’oppression», confiait-elle. Puis nous avons échangé avec une de ses collègues, qui venait d’être entendue par les mêmes sénateurs : «J’ai dû mal m’exprimer, ils ne m’ont pas comprise.»

Les chercheurs se plaignent de n’être pas entendus. «Le 11 septembre 2001, puis l’arrivée du FN au deuxième tour de la présidentielle de 2002 ont marqué un basculement : le discours des sciences sociales a été disqualifié», note le politologue Abdellali Hajjat, qui travaille sur ce qu’il nomme «la construction du problème musulman» en France. «Experts, essayistes ou politiques nous ont dit : « Vous n’avez pas réussi à repenser la société. Vous êtes des idéalistes, vous ne faites pas face à la réalité. »»Les élus locaux disent ne pas retrouver dans les travaux universitaires ce qu’ils voient aujourd’hui dans leur circonscription. «Il y a tout de même une montée de la religiosité. Mais ça, qui en parle parmi ces universitaires de gauche ?» s’agace un intellectuel, ancien membre de la commission Stasi. Réuni en 2003, ce groupe de réflexion devait plancher sur l’opportunité d’une loi interdisant le voile à l’école (qui sera votée un an plus tard). La commission s’étonnait déjà du manque d’études scientifiques quantifiant la présence réelle de voiles à l’école.

Des signes épars laissent pourtant espérer un dialogue plus fructueux entre élus et chercheurs. La revue socialiste vient de consacrer son numéro de mars à la laïcité – les partisans d’une option libérale et ouverte y sont largement représentés. L’Observatoire de la laïcité, relancé par François Hollande pour pacifier les débats sur l’expression religieuse dans l’espace publique, a donné aux chercheurs l’impression d’être enfin entendus. Leur message est simple, à l’image de celui de Florence Rochefort : «La laïcité n’a pas réponse à tout.»

Pour en savoir plus : http://www.liberation.fr

(1) «Le Culte des droits de l’homme: une religion républicaine française», éd. Gallimard.

(2) «Penser la laïcité», de Catherine Kintzler, éd. Minerve.

(3) «Normes religieuses et genre: mutation, résistance et reconfiguration XIX-XXI», éd. Armand Collin.

A lire également «La Possibilité du cosmopolitisme», de Constantin Languille, éd. Gallimard.